韓流ドラマを見なかった私が最近「これは面白い」と見続けているドラマがあります。

歴史ファンタジーなのですが、韓国の史実に伝説を織り交ぜて作られている作品です。

最初の第1話を見た時、さほど食指が湧かなかったのですが(あまりにもSFX過ぎて)内容が進んでいくうちに主人公を取り巻く周囲の人々が実に魅力的に描かれていて、ドンドンのめり込んで行っている状態です。

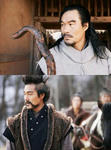

私が気に入っているキャラクターはこの方々

玄武の守り人(上)ヒョンゴと白虎の守り人(下)チュムチ。

腕力はまるでないけど頭脳戦を行える、冷静だけどちょっとおっちょこちょいなヒョンゴ。

腕力だけは誰にも負けないと傭兵軍団を率いる、無骨だけど情にもろい事を見え見えなのに隠そうとしているチュムチ。

この二人が良い味を出しているんです(笑)

舞台は高句麗があった古代朝鮮時代。チュシンの王(朝鮮の守り神?)が降臨する事を信じ、その神を守る四神の神器を守る人々がいたのですが、誰がその守り人であるかを知らない状態だったわけです。伝説はチュシンの星が輝いた時に誕生した者がチュシンの王になると伝えられており、その日、どういう訳か二人の皇子が誕生してしまったのです。そこから話が複雑になって行きます。

詳しい内容は公式HPがあるのでそこで読んで頂いた方がわかりやすいであろうと思うのでこちらへ→●

副キャラクター達の性格付けがとてもしっかりしていて、会話も性格も実に魅力的です。そして王を取り巻く忠臣達が格好いい(笑)実に武人らしい。騎馬戦が主なのですが、全速力で走る馬の上での戦闘シーンは実践的に見えて、違和感がありませんでした。

セットの凄さもビックリですが、日本では消えつつある味のある俳優がまだまだ沢山居る韓国の映画人界が羨ましくなりました。

只今BSNHKで15話まで(全24話)放映されましたが、噂では4月からNHK総合で吹き替え版が放映されるそうです。

2話目からがお勧めですが、1話目を見なくては話が繋がらないので、第1話から見ることをお勧めします。